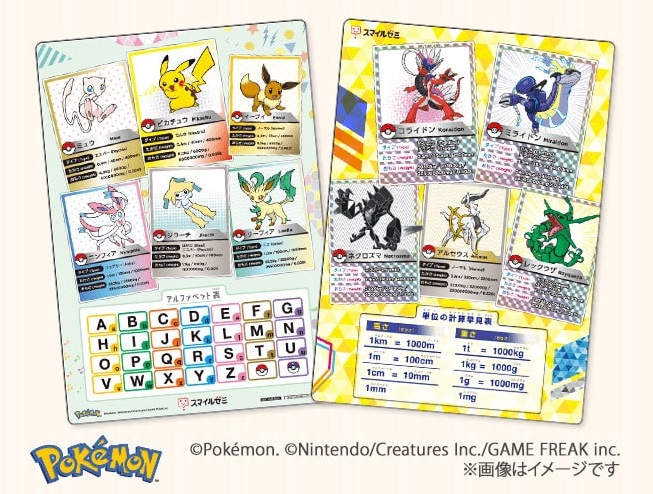

【1分で無料】ポケモン下敷き、もう入手しましたか?

![]()

今ならスマイルゼミの資料請求で、

ポケモン下敷きと「読めない漢字・書けない漢字 攻略BOOK」がもらえます!

我が家も、もちろんありがたくいただきました~♪

>> スマイルゼミの資料請求で、ポケモン下敷きと「読めない漢字・書けない漢字 攻略BOOK」をもらう

![]()

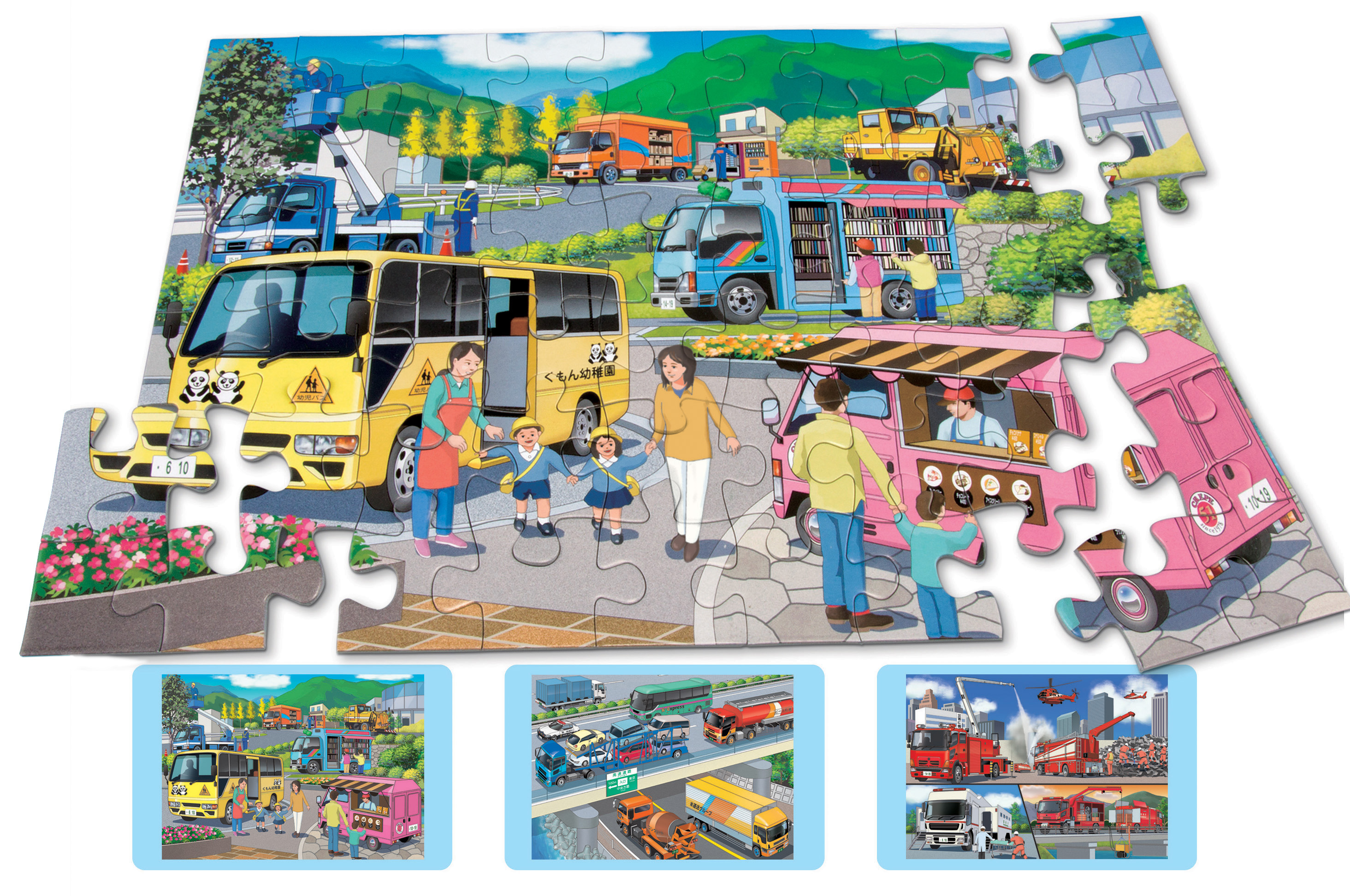

知育玩具として人気の「ジグソーパズル」。

「ジグソーパズルは脳にいいらしい」と言うことを聞いて、入手された方も多いと思います。

ジグソーパズルの効果としては、

●色の判別能力を高める

…「色がこのピースと同じだから、つながる?」

●図形の認識能力を高める

…「このピースとこのピース、つながる?」

●記憶力を高める

…「確か、この辺に同じ模様があったような?」

●空間把握能力を高める

…「この位置にこのピースでいいかな?」

●集中力を高める

●達成感が得られ、自己肯定感を育む

●手指の巧緻性が高まる

があります。

ゆめねこ

ゆめねこ

でも、店頭にはたくさんの種類のジグソーパズルが並んでいます…。

この記事では、くもんのジグソーパズル概要と、実際に使ってみた感想をご紹介します。

くもんのジグソーパズルは片付けやすい

くもんのジグソーパズルは子供でも片付けやすいようになっています。

こんな感じで小さい箱に入っていて、コンパクトに片付けられるようになっています。

この写真はSTEP2のパズルで、以下のような大きな箱に小箱が4つ入っています。

STEP2ですと、9ピース、12ピース、16ピース、20ピースの4つ入りです。

それぞれのパズルは、パズル裏側の色が異なるので、混ざってしまってもすぐに区別できるのも工夫されている点です。

ピースをなくしても取り寄せられる

くもんの知育玩具は、ピースをなくしても取り寄せられる場合が多いのです。

以下、公式ページからの引用です。

ピース、駒、パーツ、その他の部品については、紛失や破損などの場合に限り、お分けしております。

商品によっては対応できない場合や、有償となる場合があるので、くもん出版・お客さまサポートから問い合わせてみましょう。

子供は物をなくす名人です…💦

くもんのジグソーパズルはピースが厚くてじょうぶ

ピースが厚くてじょうぶなので、繰り返し遊んでも傷みません。

例えば、100均のジグソーパズルだと薄くて、すぐにヘロヘロになりますが、くもんのジグソーパズルは、頑丈です!

でもほんと、くもんのジグソーパズルは、ピタッとはまるんですよね。

それに、ズレにくいので、余計なストレスを感じることなく遊べます。

子供の発達段階に応じてステップアップ

これが最大の特長です!

くもんのジグソーパズルには、STEP0からSTEP7までラインナップがあり、発達別に買い足しながら遊ぶことができます。

公文教室と同じ理念で「ちょうど」のところから無理なく始めると、子供はどんどん次のステップに行きたがります。

無理強いせず、子供が自ら伸びていくというところが私は素敵だなと思っています。

「ピース数が多い=良いこと」ではないんですね。

「できた!」の体験が何よりも大切なのです。

それでは、段階別に見てみましょう。

1歳以上におすすめのパズル:STEP0

「くもんのジグソーパズル」シリーズの中で、もっともやさしい「はめ絵」のパズルのセットです。

つまみつきなので、小さい子(1歳など)でも取り扱いやすいです。

STEP0の中でも、細かくスモールステップが踏めるようになっており、シート1から4まで入っているのですが、4に進むにつれ複雑になり、向きを意識しないとはまらないようになります。

手先の器用さ、図形の認識力を育て、2ピースの「ジグソーパズル」への導入に最適です。

1歳半以上におすすめのパズル:STEP1

このSTEP1の箱には、2ピースのパズルから、6ピースのパズルまでが入っています。

少しずつピースを増やしていくことで、パズルを完成させる達成感を味わうことができます。

また、ピースのどこかに物の名前が書いてあるので、物の名前を覚えるのにもよいです。

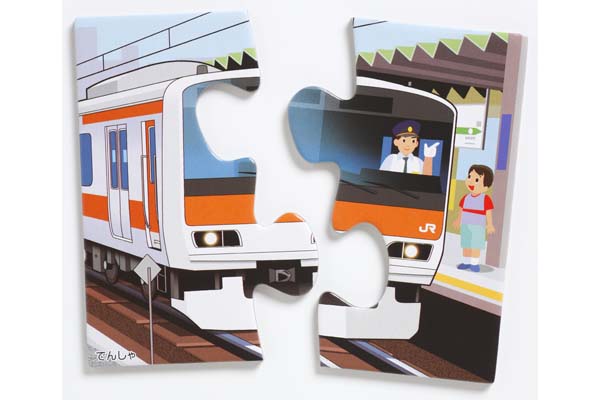

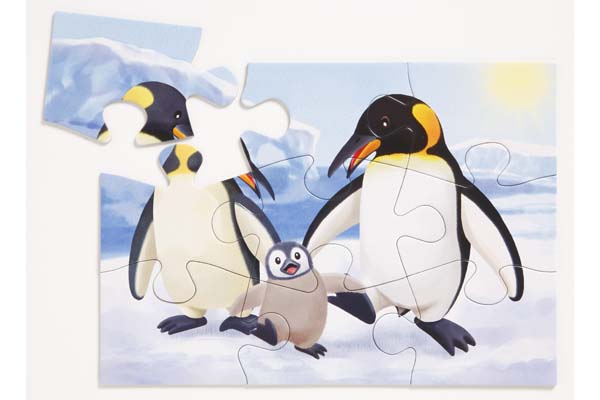

2歳以上におすすめのパズル:STEP2

2~3歳に適しています。

このころになると、好きなものがはっきりしてきますので、好みのセットを買ってあげるといいですね♪

遊びながら集中力を鍛える、公文らしい「スモールステップ」方式のジグソーパズルのセットです。

STEP2では、9ピース、12ピース、16ピース、20ピースの4つのパズルが楽しめます。

9ピース、ペンギン。

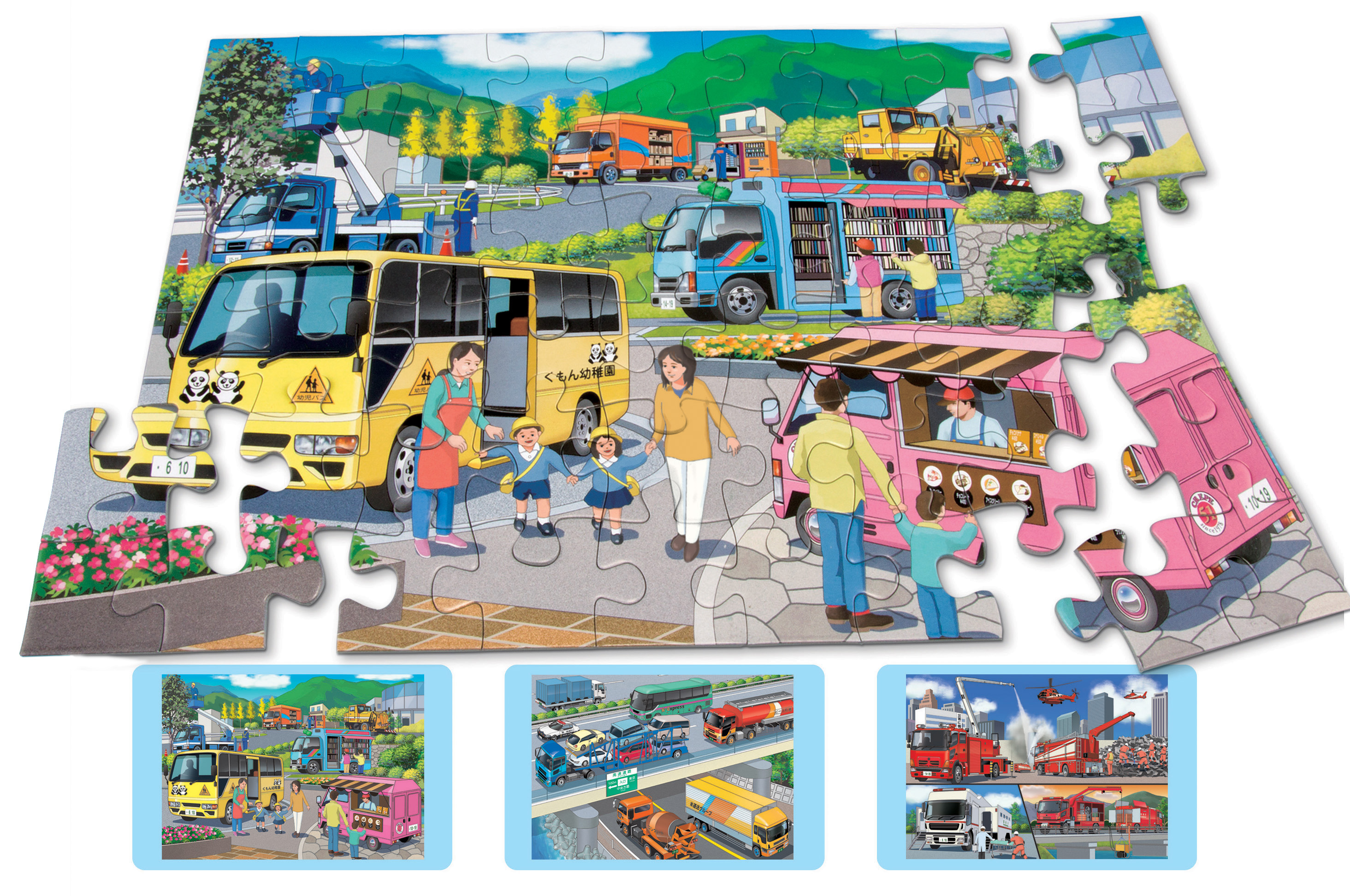

2歳半以上におすすめのパズル:STEP3

遠近法が自然と理解できる年齢になったら、割と簡単にできるのではないでしょうか。

こんな感じです。

色鮮やかできれいですよね。

3歳以上におすすめのパズル:STEP4

それぞれのシリーズに、54ピース~88ピースまでの、3枚のジグソーパズルが入っています。

STEP4までくれば、かなりやりごたえがありそうです!

3歳以上におすすめのパズル:STEP5

STEP6は、96ピースのパズルから、140ピースのパズルまで、3枚のジグソーパズルがセットされています。

3歳半以上におすすめのパズル:STEP6

3歳半以上におすすめのパズル:STEP7

くもんのジグソーパズル まとめ

公文の知育玩具は、痒い所に手が届く工夫が施されています。

公文式教室と同様、「子どもが自ら学べ、力がつく」ことを目的として試行錯誤して商品を開発されたんだろうなということがすぐに分かります。

上に書いたパズルの効果も、くもんのジグソーパズルなら、倍増だと思います♪

- 色の判別能力を高める

- 図形の認識能力を高める

- 記憶力を高める

- 空間把握能力を高める

- 集中力を高める

- 達成感が得られ、自己肯定感を育む

- 手指の巧緻性が高まる

久しぶりに、子供とやってみようと思います♡

パズルなら、賢人パズルもおすすめです。

また、同じくくもんの分数パズルも、「勉強感覚なしで分数理解ができる」ので小さいころから親しんでおくとお得です!

最後に…。

ブログを読んでくださった「中学受験予定の方」に、プチ情報(無料)✨

・中学受験塾選びを迷っている方

・通塾中だけど塾の活用法が心配な方

が必見の無料情報冊子があります。

それは、SS-1という個別指導塾が発行している『合格を決める塾の使い方』。

私がいただいたのはSAPIX版ですが、塾別冊子には他にも四谷大塚版などがあります!

実際に私が資料請求して中身をご紹介した記事はこちら。

上の冊子と社会の無料授業動画がイチオシです。

「無料でここまで?」という内容なので、是非資料を取り寄せて塾の成績を最短で上げる秘密を探ってみてくださいね。