【1分で無料】ポケモン下敷き、もう入手しましたか?

![]()

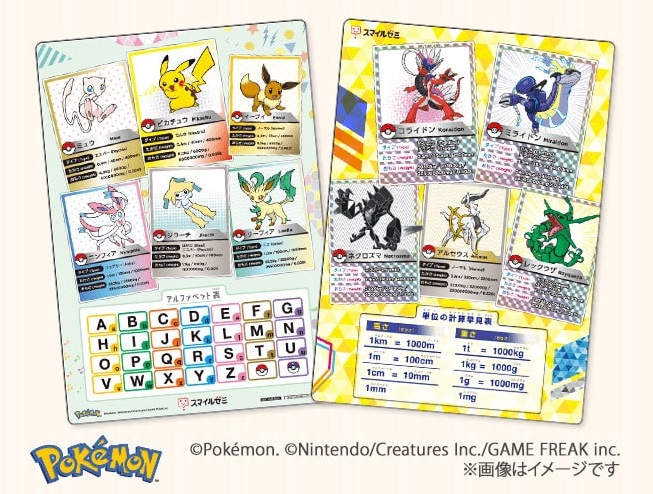

今ならスマイルゼミの資料請求で、

ポケモン下敷きと「読めない漢字・書けない漢字 攻略BOOK」がもらえます!

我が家も、もちろんありがたくいただきました~♪

>> スマイルゼミの資料請求で、ポケモン下敷きと「読めない漢字・書けない漢字 攻略BOOK」をもらう

![]()

2019年1月末、兄が小2で漢検7級の受験を終えました。

ゆめねこ

ゆめねこ

今回の記事では、兄の漢検受験ペースと勉強法について書きたいと思います。

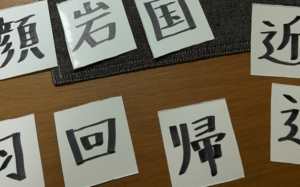

はじめは漢字に苦手意識があった

兄は、以前、漢字に苦手意識を持っていました。

しかし、以下の通り、漢字カルタ等を使って、苦手意識を克服していきました。

漢字への苦手意識を克服すると…

それで、苦手意識がなくなったとたん、兄は、自ら「漢検を受けてみたい!」と言い出しました。

最初の受験は小1の夏で、その後、以下のようなペースで受験しています。

- 小1(7歳4ヶ月) 漢検9級合格

- 小1(7歳8ヶ月) 漢検8級合格

- 小2(8歳8ヶ月) 漢検7級合格

低学年の漢字の重要性

特に、1年生〜2年生の漢字は、親が横で見て、しっかり書く練習をしたほうが良いですね。

低年齢なので親の助けが必要ということに加え、低学年で習う「口」「耳」「木」「青」「古」などは、高学年で習う難しい漢字の「へん」と「つくり」になるものが多いので、書き順や読みも重要!

基礎の基礎なので、この時期に土台をしっかり作っておくのが良いです。

低学年の漢字、侮ることなかれ…。

2年生漢字の注意点

そして、1年生の漢字表を見て「漢字ってたいしたことない?」と安心していると、2年生の漢字は文字数も倍に増えて、複雑にもなるので、気を付けたいところです。

1年生 80文字(漢検10級)

2年生 160文字(漢検9級)←なんと1年生の倍!

3年生 200文字(漢検8級)

4年生 200文字(漢検7級)

5年生 185文字(漢検6級)

6年生 181文字(漢検5級)

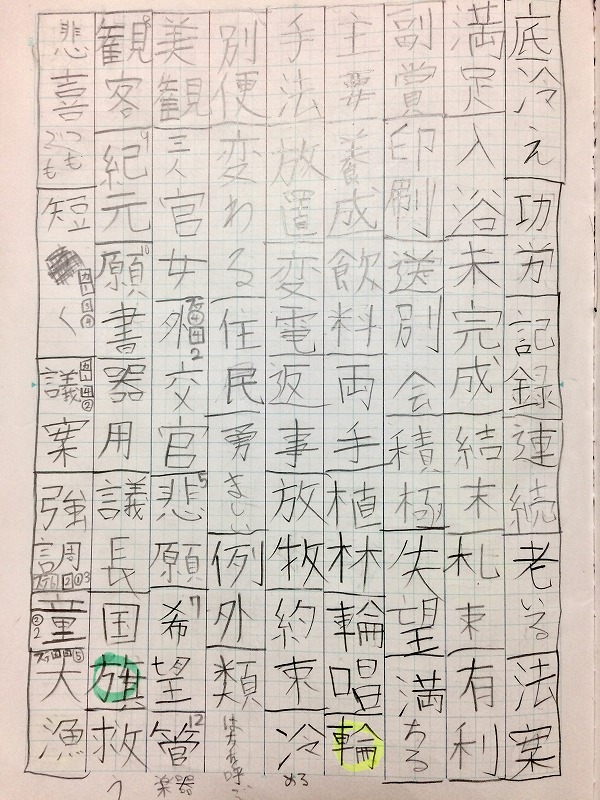

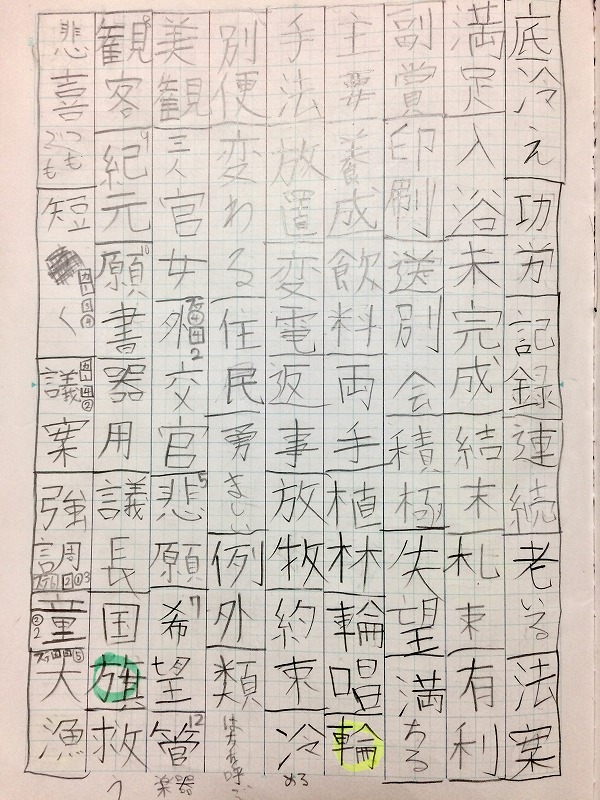

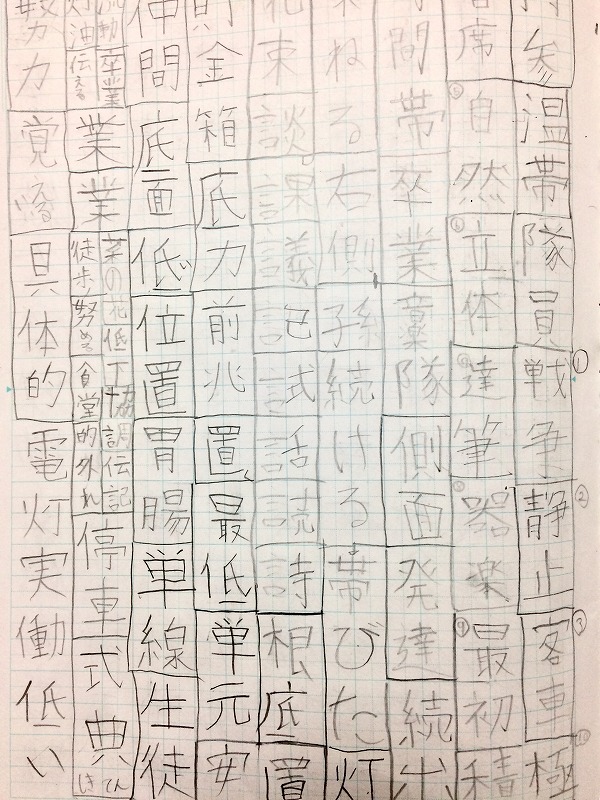

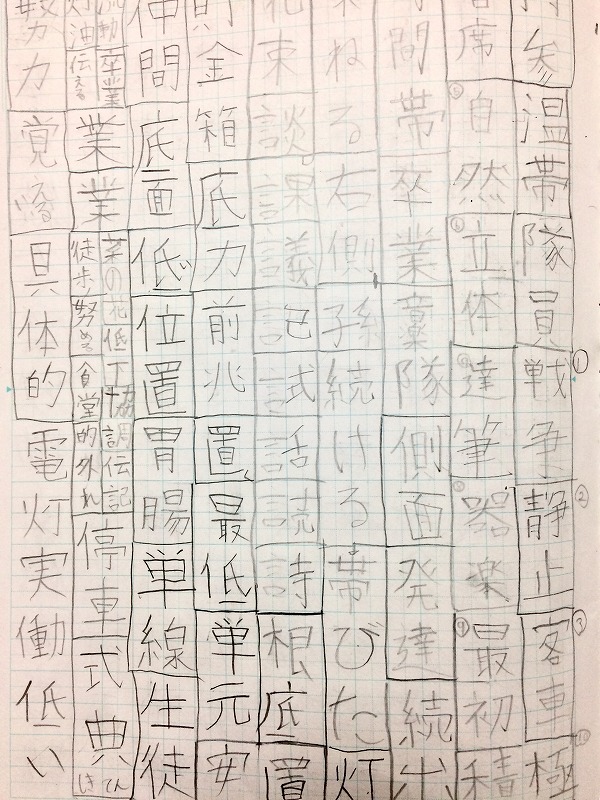

熟語が難しくなる7級(4年生漢字)の勉強方法

そして、7級くらいから、熟語が難しくなってきます。

ですので、今までの級同様、「漢字」そのものを覚えることに加え、抽象的な熟語の意味も覚えていくことになります。

「美観」「悲喜こもごも」「法案」など…。

「達筆」「器楽」など…。

自分で辞書を引いたり、検定直前には私も横について、辞書を引きながら熟語の意味を説明したりしました。

辞書引きの記事はこちらです。

次はおそらく1年後に6級を受けると思いますが、早めに練習をはじめ、追い込みをしなくてもいいようにしたいと思います。

最後に…。

ブログを読んでくださった「中学受験予定の方」に、プチ情報(無料)✨

・中学受験塾選びを迷っている方

・通塾中だけど塾の活用法が心配な方

が必見の無料情報冊子があります。

それは、SS-1という個別指導塾が発行している『合格を決める塾の使い方』。

私がいただいたのはSAPIX版ですが、塾別冊子には他にも四谷大塚版などがあります!

実際に私が資料請求して中身をご紹介した記事はこちら。

上の冊子と社会の無料授業動画がイチオシです。

「無料でここまで?」という内容なので、是非資料を取り寄せて塾の成績を最短で上げる秘密を探ってみてくださいね。