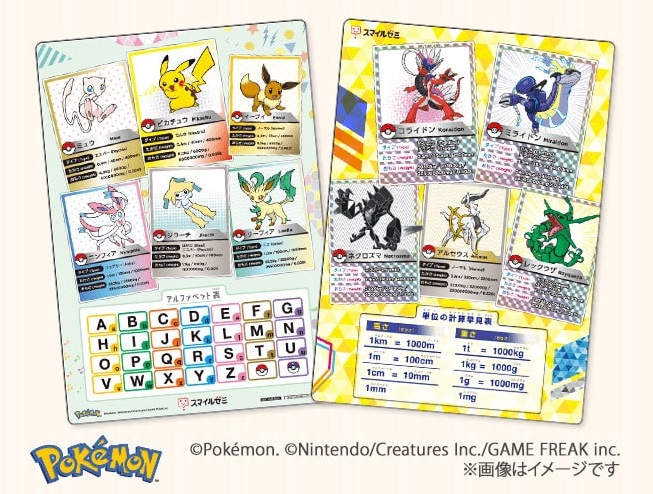

【1分で無料】ポケモン下敷き、もう入手しましたか?

![]()

今ならスマイルゼミの資料請求で、

ポケモン下敷きと「読めない漢字・書けない漢字 攻略BOOK」がもらえます!

我が家も、もちろんありがたくいただきました~♪

>> スマイルゼミの資料請求で、ポケモン下敷きと「読めない漢字・書けない漢字 攻略BOOK」をもらう

![]()

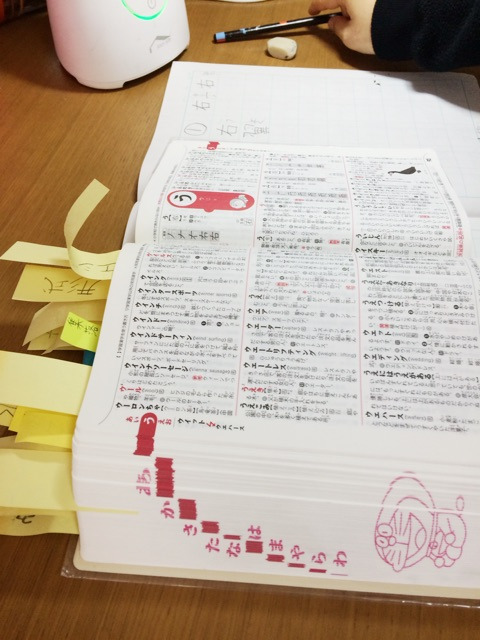

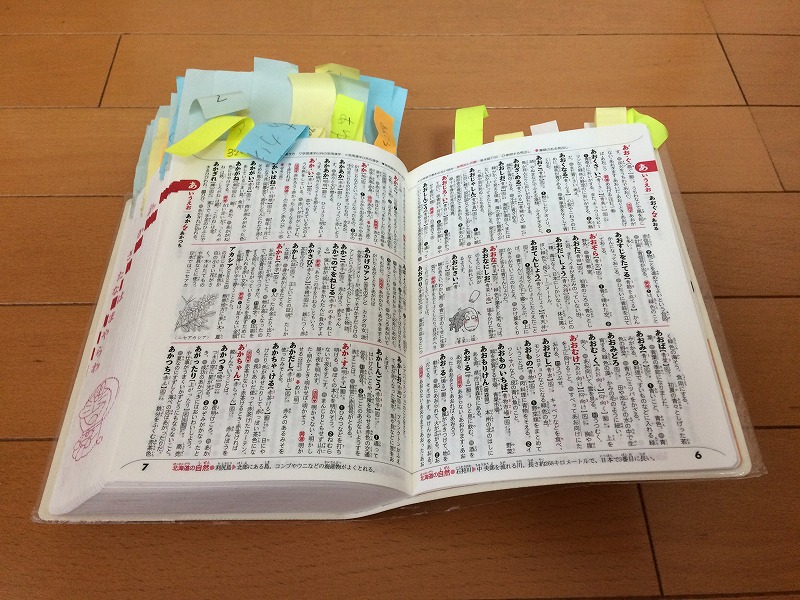

兄は、幼稚園卒園時に、辞書を購入しました。

そこから、辞書を引くのが大好きになり、辞書をながめては、新しい言葉を知ったとき、付箋をはっていました。

付箋は、教えたわけでもないのに勝手にはっていました。

※兄が小さいころ、図鑑に私が付箋をはったのを覚えていたようです。

読み始めた直後の付箋の数はこんな感じでした。

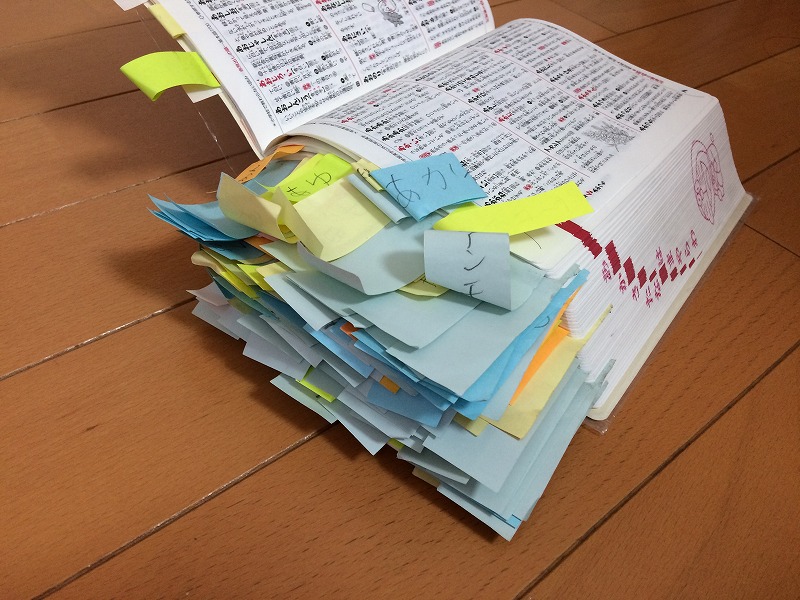

しかし、開始から1年半後の今では、このように付箋が増えております。

私が、メディアで見かけた『辞書引き学習で子どもが見る見る変わる』という本を読み、さらに「辞書引き」が加速したからです。

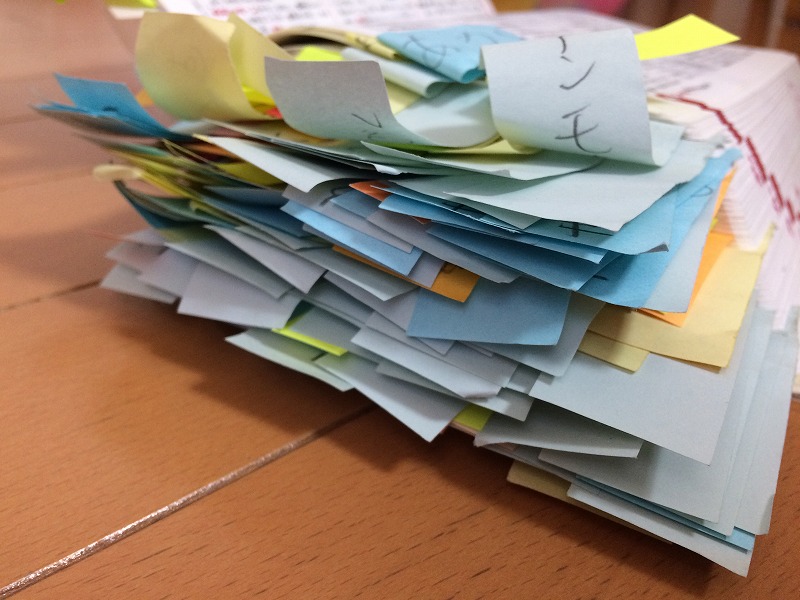

この本では、知っている言葉を見つけて付箋を付けていく辞書引き学習法が提唱されています。

「知らない言葉」ではないんですよ。

自分が知っている言葉を探して、はるんです。

子供は「あ、これ知ってる!」というセリフが好きです。

この本の辞書引き学習法を端的に説明すると、「あ、これ知ってる!」の言葉を探して、どんどん番号を振った付箋をはっていけばいいのです。

そして、子供は「〇番まで行った!」と数を増やしていくのも、ゲーム感覚で大好きです。

結果、こんな辞書になりました。

もう、辞書ケースには収まりません。

「知っている言葉に付箋をはっていく」ことで、辞書というものが身近になり、辞書引きが習慣化したムーは、今では、知らない言葉も積極的に辞書を引くようになりました。

辞書を引いて、新しい言葉に出会ったとき、知っている言葉に再会したとき、まさにイキイキしています。

自ら学び続けてくれるこの方法を教えてくださった、著者の深谷圭助先生には、大感謝です。

続けるコツは以下の通りです。

・辞書はケースなどにしまわない。

・辞書は見える場所に置いておく。

・付箋もすぐに手に取れる場所に置いておく。

・「待ちの付箋」を常に作っておく(後述)。

・字が汚いなど注意しない。

・ブームが一時的に去ったとき、親がさりげなく「辞書を借りるね」などと辞書引きする姿を見せる。

これで、1年半、少々の停滞期はあったものの、続けることができています。

今では、漢字辞典でも同様の取り組みを行っております。

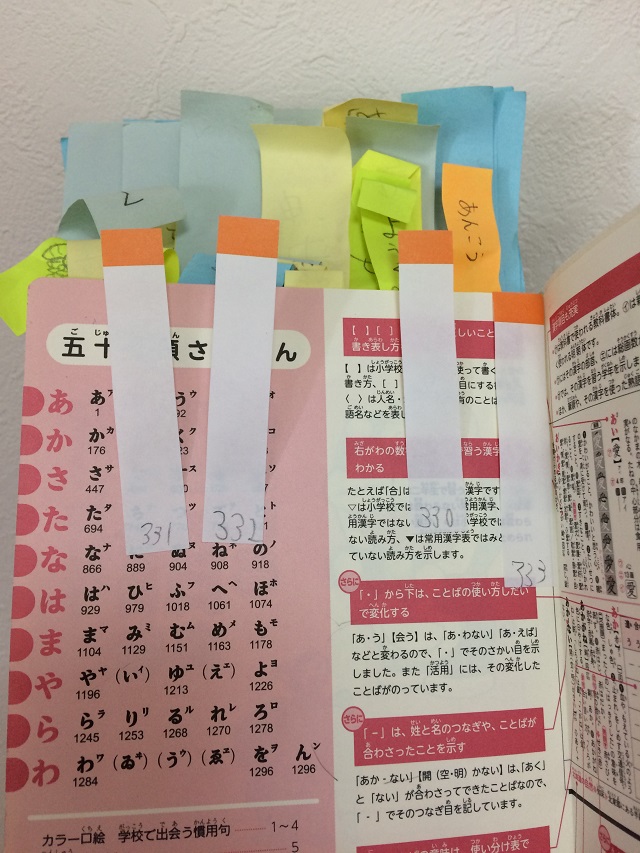

ちなみに、「待ちの付箋」とは、以下のように番号を振って、「辞書引きされるのをウズウズして待機している付箋たち」のことです(^^♪

人はとっかかり作業が残っていると気持ち悪く感じ、無意識に、「待ちの付箋」を解消したい欲にかられるようですので、この方法はおすすめです。

幼稚園からいただいた国語辞典は、そのままムーのお気に入りになりました。

こちらを使っています。2色刷りでとても使いやすいです。

最後に…。

ブログを読んでくださった「中学受験予定の方」に、プチ情報(無料)✨

・中学受験塾選びを迷っている方

・通塾中だけど塾の活用法が心配な方

が必見の無料情報冊子があります。

それは、SS-1という個別指導塾が発行している『合格を決める塾の使い方』。

私がいただいたのはSAPIX版ですが、塾別冊子には他にも四谷大塚版などがあります!

実際に私が資料請求して中身をご紹介した記事はこちら。

上の冊子と社会の無料授業動画がイチオシです。

「無料でここまで?」という内容なので、是非資料を取り寄せて塾の成績を最短で上げる秘密を探ってみてくださいね。